10月22日晚,“安徽师范大学法学院法律史学系列读书会”第12期在法学院114教室顺利举行。本次读书会分享的书目是钱穆先生的《中国历代政治得失》。读书会由2023级法律硕士王家乐同学主持,法学院李晓婧、郭敬东、逯子新三位老师担任评议嘉宾。法律史学方向的研究生以及有志于法史研究的本科生参与了本次读书分享交流会。

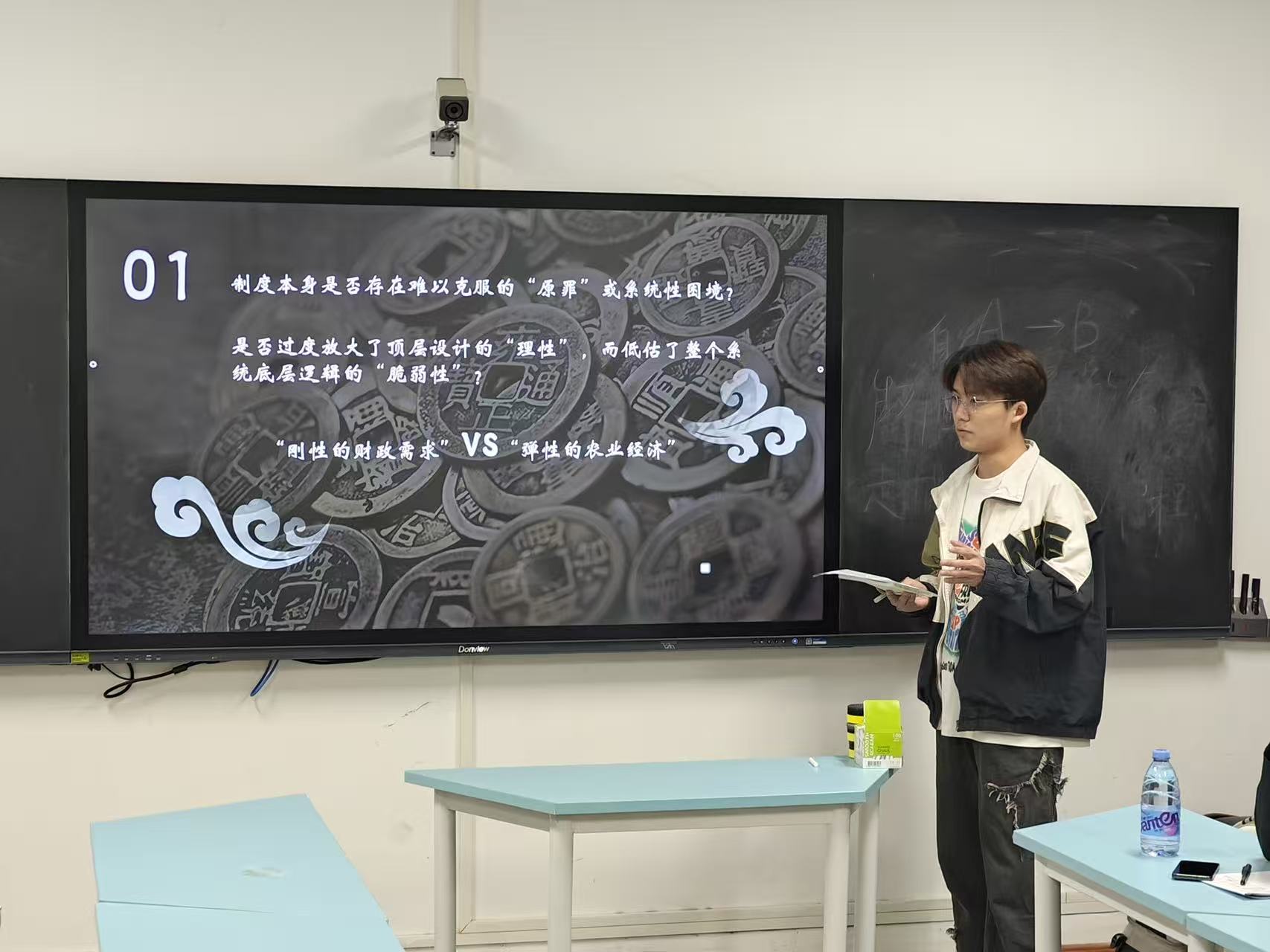

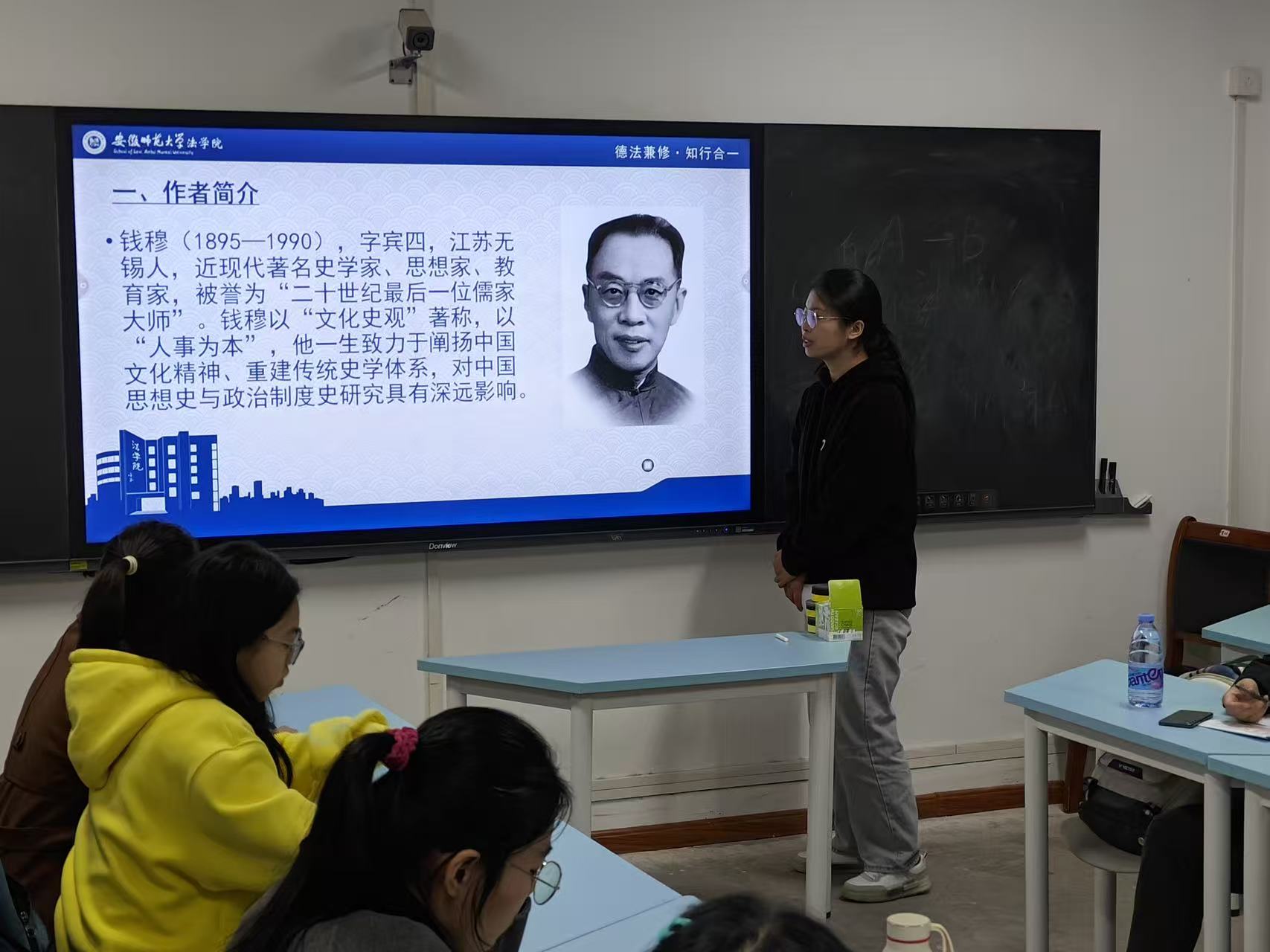

本次读书会分为三个环节,第一阶段是学生分享读书心得;第二阶段是自由讨论环节;第三阶段是导师点评。第一位分享的同学是2023级法律硕士张帅康同学,他以古代中国的赋税制度为话题,围绕“顶层设计的理性”与“系统底层逻辑的‘脆弱性’”的关系,提出赋税制度的“失”来自于“制度设计本身的缺陷”,并通过明代“一条鞭法”加以论证。第二位分享的同学是2024级法律硕士段子雨同学,她清晰地梳理了书中所提及的汉、唐、宋、明、清等朝代的制度发展史,并以表格的形式简明扼要地概括了历代政治制度的得与失。第三位分享的同学是2025级法律史学硕士徐方昊同学,他以钱穆先生的创作背景、研究方法为引,通过对汉代“皇权与相权制度分离”、唐代“三省六部的制衡模型”、宋明的集权模式进行分析,得出“自根自生,制度为公”的读书启示。

在自由讨论环节,同学们围绕钱穆先生在书中所提出的“历史观点”与“时代观点”发表自己的见解和体会。逯老师提出治学应秉持中立、理性、客观的态度,在知识不断丰富的基础上,由浅入深进行客观评价。李老师引用楼宇烈先生在《中国文化的根本精神》一书中的观点,谈到评述认识事物应当感性和理性有机统一。郭老师分享了自己的读书体会与学生时代的感悟,进一步丰富了同学们对钱穆先生及其学术观点的了解。

在总结点评环节,李老师指出,钱穆先生怀着对历史的温情和敬意,力求突破时人对于传统文化“封建”“专制”“黑暗”“腐朽”等的认识,丰富了同学们看问题的视角。逯老师指出,每个学者都有自己的观点,同学们要理解作者的学术精神,丰富自己对问题的理解与认知。就此,在场同学们表示,本次读书会不仅学习到了法史知识,更明白了法律史学的研究方法,收获颇丰。(图/文 陈玲贤)